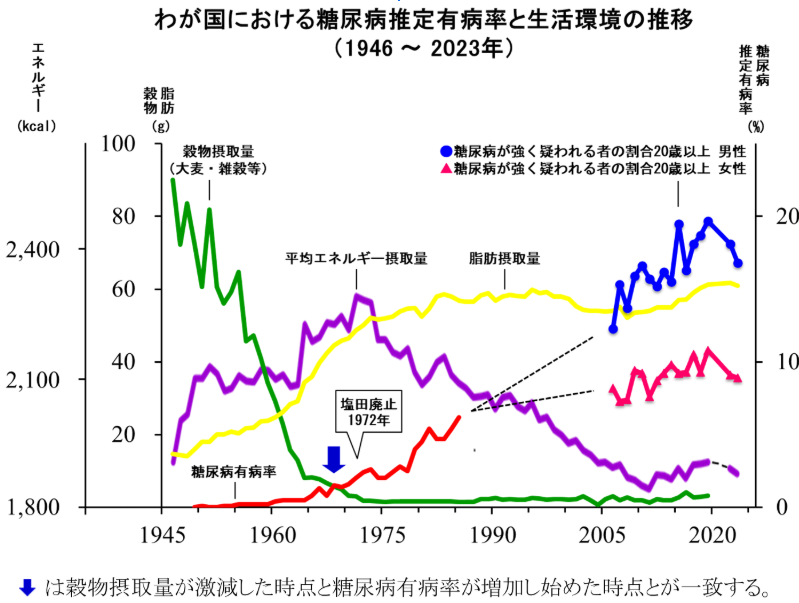

わが国における糖尿病推定有病率と生活環境の推移(1946~2023年) 更新

公開日:2025年3月21日

わが国における糖尿病推定有病率と生活環境の推移のデータを昭和21(1946)年~令和5(2023)年まで更新しました。

更新内容は、 令和5年「国民健康・栄養調査」の結果 2024(令和6)年11月25日 厚生労働省健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室 報道発表資料を基に昭和21(1946)年~令和5(2023)年男女総数1人1日あたり平均値の穀物摂取量(大麦・雑穀等)、エネルギー摂取量、脂肪摂取量を含むわが国の財産とも言える戦後77年間のデータをまとめました。

穀物摂取量(大麦・雑穀等)のデータは、昭和21(1946)年~昭和25(1950)年当時の都市・農村それぞれの平均値を合算して全国平均値として算出しました。

昭和26(1951)年以降は、一人一日当りの全国平均値を引用しています。なお、穀物摂取量(大麦・雑穀等)は令和元(2019)年食品群別摂取量のデータ公開分までを引用しています。1946~1970年頃まで1日平均およそ90から3 gまで激減し、以後から2015年までは2 g 前後の傾向、2019年は3.2 gとなっています。

平均エネルギー摂取量のデータは、1946~1971年まで1日平均およそ1,903からピークの2,287kcalまで上昇しましたが、以後から2023年は1,877 kcalまで減少し、1946年当時と同レベルになっています。

脂肪摂取量のデータは、1946~1983年頃まで1日平均およそ14.7から58.6 gまで上昇し、1984~2000年頃まで58から57 gと横ばいで、以後から2008年は52 g まで減少し、2023年は60.9 gまで上昇傾向となっています。

糖尿病実態調査は、1997(平成9)年度から国民栄養調査に応じた20歳以上の人を調査客体とし、5年毎に報告するとされていましたが、国民健康・栄養調査に統合され2006(平成18)年度から毎年報告することになりました。糖尿病有病率として「糖尿病が強く疑われる者の割合20歳以上 男性」、「糖尿病が強く疑われる者の割合20歳以上 女性」のデータを引用しています。

「糖尿病が強く疑われる者」の割合は男女とも有意な増減はみられませんが、年齢階級別にみると、年齢階級が上がるにつれ、その割合が高くなっています。

上図データの出典

エネルギー、脂肪、大麦・雑穀等は厚生労働省 「国民健康・栄養調査」[昭和21(1946)年~令和5(2023)年]から引用作図

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html

糖尿病推定有病率はGoto Y. Tohoku Journal of Experimental Medicine(1983)および「国民健康・栄養調査」の結果2006(平成18)年~2023(令和5)年から引用作図

なぜわが国の2型糖尿病が戦後激増したのでしょうか?

わが国の糖尿病有病率は戦後激増し、現在もその傾向は続いています。なぜでしょう?そのヒントになるのが以下です。

すなわち穀物(特にマグネシウムが豊富な大麦・雑穀等)の摂取量が激減した時点と糖尿病が増え始めた1960年代の時点が一致することが注目されます(上の図「わが国における糖尿病推定有病率と生活環境の推移」を参照)。糖尿病の発症要因は脂肪摂取量の増加と運動不足による肥満などが定説です。しかしマグネシウム摂取量が少ない群からの糖尿病発症が有意に多いという報告(1~3)や、マグネシウム摂取量が多いと糖尿病発症リスクが10~20%(3)、47%(4)、日本の大規模コホート研究では36~43%(5)、わが国の地域住民の全体では37%(6)、地域住民の女性では50%(7)それぞれ減るという報告などから、マグネシウム摂取不足が糖尿病発症と深く関連することが明らかになりました。さらに、マグネシウム摂取量が100㎎/日増加する毎に糖尿病の発症リスクは14%低下(4)すると言われています。

また、マグネシウム補充による臨床試験では、2型糖尿病の血糖を改善(8)、インスリン抵抗性を改善(9,10)、血圧を低下(9,12)、抗脂質効果(9,13)、空腹時血糖値を下げると同時にHDLコレステロール値を上げる(11)、インスリン抵抗性を改善すると共に膵β細胞のインスリン分泌機能をも改善(14)して臨床的に有効であると報告されています。

<文献>

(1) Lopez-Ridaura R, et al., Diabetes Care 27:134-140, 2004

(2) Larsson SC,et al., J Intern Med 262:208‒214, 2007

(3) Song Y, et al., Diabetes Care 27:59-65, 2004

(4) Kim DJ, et al., Diabetes Care 33:2604-2610, 2010

(5) Kirii K, et al., J Am Coll Nutr 29:99-106, 2010

(6) Hata A, et al., Diabetic Medicine 30:1487‒1494, 2013

(7) Konishi K, et al., Euro J Nutr 2015 Dec 21. [Epub ahead of print]

(8)Rodriguez-Moran M, et al., Diabetes Care 26:1147-1152, 2003

(9) Yokota, K et al., J Am Coll Nutr 23:506S-509S, 2004

(10) Guerrero-Romero F, et al., Diabetes Metab 30:253-258, 2004

(11) Song Y, et al., Diabet Med 23:1050-1056, 2006

(12) Guerrero-Romero F, et al., J Human Hyperten 23:245-251, 2009

(13) Kishimoto Y, et al., British J Nutr 103(4):469-72, 2010

(14) Guerrero-Romero F, et al., Eur J Clin Invest 41:405-410, 2011

【コメント】

今回、「わが国における糖尿病推定有病率と生活環境の推移」の図を昭和21(1946)年~令和5(2023)年まで戦後77年間のデータを基に解析しました。

穀物(特にマグネシウムが豊富な大麦・雑穀など)の摂取量が激減した時点と糖尿病が増え始めた1960年代の時点が一致することが注目されます。医学界による長年の日本人の糖尿病の発症要因は脂肪摂取量の増加と運動不足による肥満が定説となっています。しかし、脂肪摂取量は1980年代以降には横這い傾向になり、エネルギー摂取量は1970年代以降には減少しているにも拘らず糖尿病有病率は増加していることから、定説による説明には限界があります。

この増加の背景には、国民の食事性マグネシウムの摂取不足と高齢者人口の増加・加齢による影響が関係しています。

マグネシウムはカルシウムの陰に隠れて来た長い歴史があります。わが国の国民一人当たりのカルシウム摂取量は、厚生省(当時)が国民栄養の現状として戦後1946年来毎年調査報告し、厚生労働省が国民健康・栄養調査として2003年来毎年調査報告しています。一方マグネシウム摂取量は、カルシウムの調査報告より55年後の2001年から厚生省が調査報告を開始しました。

カルシウムと比較し、マグネシウムはそれほど研究されていない“オーファン栄養素(Orphan nutrient)”です。この為、マグネシウムに関する国の認知が相当遅れたため国民の認知が更に遅れています。

マグネシウムは健康にとってとても重要な必須・主要ミネラルです。にも拘わらず、長年にわたりほとんどの医師がこの不可欠なミネラルの血中マグネシウムを測定することもしませんし、様々な臨床症状も見過ごして来たのが現実です。

マグネシウムは健康長寿と密接に関係しています。

マグネシウムの摂取不足は虚血性心疾患、高血圧・糖尿病・メタボリックシンドロ-ムなどの生活習慣病、歯周病、喘息、不安とパニック発作、うつ病、(慢性)疲労、片頭痛、骨粗鬆症、不眠症、こむら返り、便秘、PMS(月経前症候群)、悪阻(つわり)、胆石症、尿路結石、大腸がん、すい臓がん、動脈硬化、全身性炎症性疾患、そして長期記憶、アルツハイマー病、さらには、昨今パンデミックとなった新型コロナウイルス感染症とその重症化リスクなど様々な疾病・病態とも密接に関連していることが基礎的・臨床的・疫学的研究でも明らかにされています。

今後マグネシウム摂取の重要性がさらに認知され、正しい食育が行われる事が切に望まれます。

MAG21研究会のホームページでは、検索機能を設置しています。

例えば“糖尿病推定有病率”などの検索キイワードを入力して記事を検索すると関連記事がリストアップされますので、ご利用ください。

マグネシウムに関する様々なご質問を心からお待ちしております。